受賞作「救われてんじゃねえよ」の主人公は、学生ながらに母親の介護と向き合う少女・沙智。ヤングケアラーの実態をありのままに描いたこの作品を通して、上村さんが伝えたい「笑いの輝く瞬間」とは__。

「救われてんじゃねえよ」の作成秘話、ご自身の介護経験、執筆活動における軸。様々な角度から上村さんの率直な想いを語っていただきました。

――「救われてんじゃねえよ」は誰に、何を伝えようとして書いたのですか?

正直な話をしてしまうと、私は誰かに何かを伝えよう、という強い想いから小説を書くことはあまりないんです。この小説は「面白さを伝えたかった」というのが一番明快な答えですね。たとえば、終盤の沙智と母親が倒れこむシーンは私の介護経験を基にしているのですが、実際に私と母が倒れこんだとき、2人ですごく笑ったんです。その後、母と「あのとき、どうして笑ったんやろうね」と話すこともあり、あの面白さから物語を見出せないかなと思って小説を書き始めました。悲惨な状況に見えても、ヤングケアラーの当事者である私が笑ったのはどうしてだろう、という面白さですね。

――介護経験があると仰っていましたが、主人公・沙智と上村さんに共通点はありますか?

共通点はかなり多いかなと思います。小説の出来事が全てそのままではないけれど、自分の感情の再現として物語を構築しているので、根本的な部分は似ていると思います。

私が高校生のときに母が難病を患い、薬が効くまでの数か月間、母親の歩行補助などをしていました。しかし「介護をしている」という感覚は特にありませんでした。隣で寝ている人間が「トイレに行きたい」、「起きられないよ」と言ったら当然手を引きますよね。でも、受験の時期と重なっていたので「ちょっと煩わしいな」という思いはありました。

ただ、当時のことをそんなに重苦しくは捉えていません。ヤングケアラーをテーマに小説を書いたというつもりもあまりなくて「あれって面白かったんですよ」ということを伝えたかったんです。だから、ヤングケアラーの当事者として話を聞かれる機会が増えて、周りはそういう反応をするんだと思っています。世間一般において、作者と作品はそんなに切り離されずに存在しているのだなと。

――感情の面で、沙智と上村さんはシンクロしている部分があるんですね。

ところで、上村さんの小説は、希望が見えないような状況の中でも笑いの描写が出てくることが特徴的だなと感じました。そのような点に関して意識されていることはありますか?

大学の授業で「喜劇の構造」を学んだときに聞いた、「悲劇と喜劇は起こっている出来事自体は同じで、それをどんな視点から見るかが違うんだ」という話が私の喜劇観の根底にあるように思います。その意味では、この小説で描かれているいわゆる悲劇的な描写は、喜劇の前振りというふうにも言えるかもしれません。

「救われてんじゃねえよ」もその瞬間をクローズアップして見たら悲劇だけど、もっと広い視野で見たら喜劇だと思っています。365日ずっと泣いてる人っていないよね、ということを伝える意識で書きました。「これはヤングケアラーというのが書かれた悲劇だよね。笑っていいのかな」って読者に構えられるとあんまりよくないので、ボケを挟んで「これは喜劇ですよ」というのを示さなきゃいけなくて。その大喜利が難しかったんですよ。ブルーレットのくだりとか、父と母がセックスしてるところとか、小島よしおのくだりとか、あれは全部大喜利をしています。

――「救われてんじゃねえよ」という題名はどのようにしてつけられましたか?

小説の最後で沙智は、自分とは無関係な小島よしおのギャグによってちょっと救われた気持ちになります。それに対して「救われてんじゃねえよ」とツッコミをする感じでタイトルをつけました。

根本的な解決にはならないけれど、ふとしたことで笑って、その瞬間に救われたような気持ちになってしまうことってありますよね。笑いが一番輝く瞬間ってそういうときなのかなと思っています。

――「救われてんじゃねえよ」は「女による女のR‐18文学賞」の大賞に選ばれましたが、周囲からの感想や反応はどのようなものでしたか?

読者の方からは「苦しいよね」という反応が多くて意外でした。私は、読者の方にラストシーンで沙智と一緒に笑ってもらえたなら、それが彼女にとっての「救い」になるのかもしれない、と思っていたので、もう少し笑えるようにできたらよかったのかなと思っています(笑)。ただ、苦しさの先に見つけた救いは辛い現実を越えていくよね、という感想は嬉しく感じました。

――上村さんは文芸表現学科で学ばれていますが、その先生やご友人は何とおっしゃっていましたか?

この小説はゼミの作品として書いていたので、執筆段階でゼミの先生や受講生に意見をもらっていました。そこでも「最後に笑えるか、笑えないか」という話をしていました。先ほどもお話したように、この小説はやっぱり最後に喜劇として抜けていかないと意味がないんです。

「ヤングケアラーの話をしよう」と言って、ヤングケアラーの苦しみを書き連ねるだけでは現実的ではないキャラクターの想像になります。そうではなく、沙智という女の子の、ヤングケアラーという言葉から想像されるキャラクター像の外側の部分を書きたかったので、それにはやはり最後に笑えた方がいい、ということでゼミの中でアンケートを取ったり相談したりしていました。

――世間でヤングケアラーの問題が取り沙汰されていることに関しては、どうお考えですか?

ヤングケアラーと呼ばれる前から同じ実態の人間はいるわけじゃないですか。名称が付けられることによって当事者と可視化され、世間的に認識されるようになるんですね。

沙智という女の子はヤングケアラーの女の子なんですけど、ヤングケアラーとしてのキャラクターで書いているわけではなく、母親を介護している女の子という人間を書いているつもりです。そこには結構な違いがあるんじゃないかなと私は思っています。キャラクターというのは形容詞なんですけど、人間というのは動詞なんですよね。

ヤングケアラーの女子高生は、ヤングケアラーという定義の中にしか存在できないけれど、この定義に当てはまらない部分が人間には絶対あります。「ヤングケアラーかわいそう」って言われても、家でBL本を読むこともあるんですよね。そのような意味で人間を書きたいなと思っています。

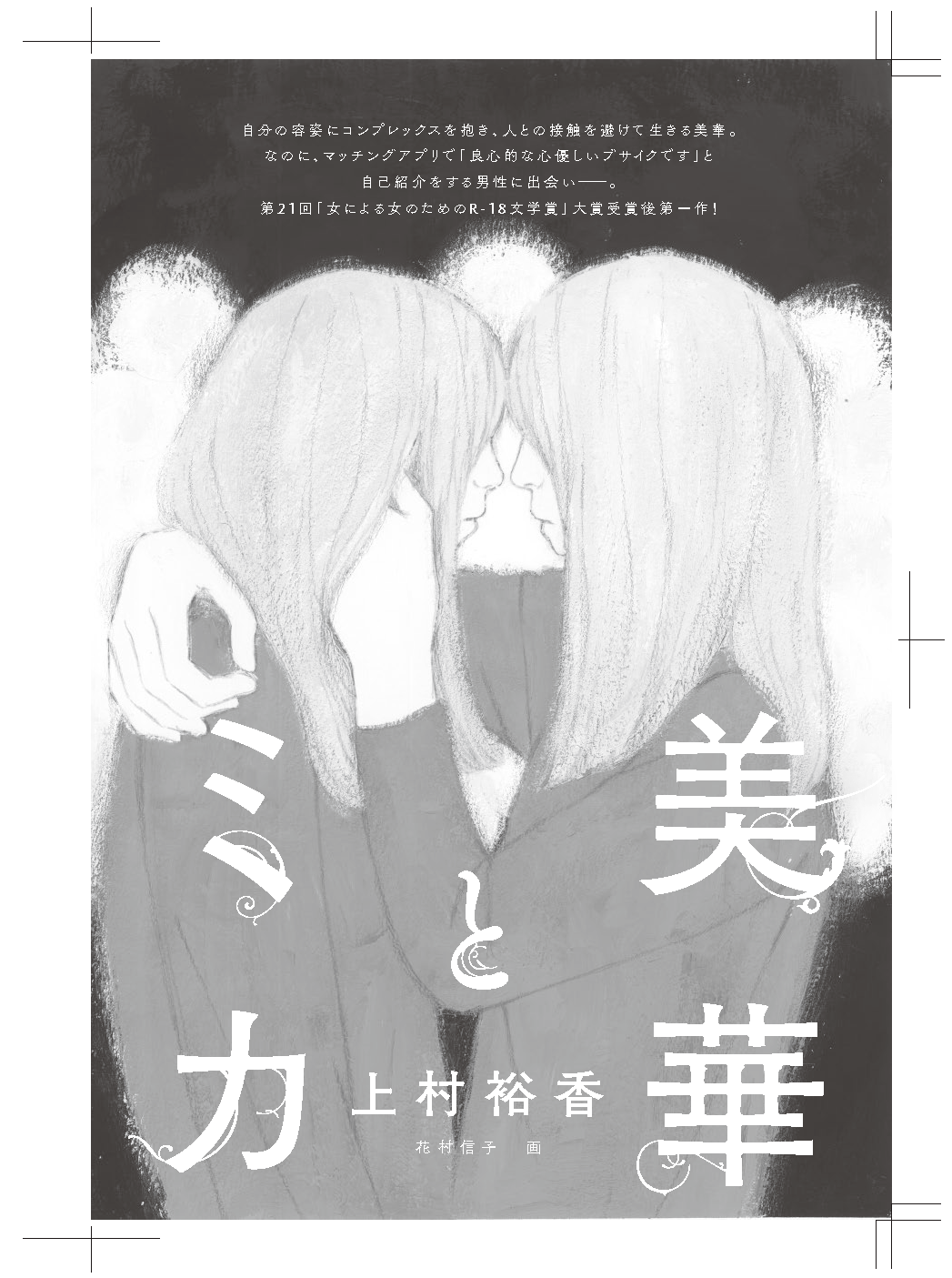

――人間を書くことにこだわりがあるのですね。新作「美華とミカ」も剥き出しの人間の心が書かれていて、とても面白く読みました!

人間を書くという言葉は、ゼミの先生がよく使うんです。「小説というのは人間を書くものなんだ」と。

実は、今書こうとしているのは「救われてんじゃねよ」の後の話です。続編のような形で、沙智という人間はその後どういうことを悩んでいるんですかね、というのを書いています。人間を書きたい、人間が生きている瞬間のことを書きたいというのは自分の中に通底しているものだなと思いますね。

――ここからは『小説新潮』の後藤結美さんにお話を伺います。

「救われてんじゃねえよ」を初めて読んだとき、どのように感じましたか?

小説に描かれた介護の苛烈な実態とそれが若い作家さんによって表現されているということにまず驚きました。また、介護をしたことのない人には想像もできないすさまじい光景の描写の鋭さに衝撃を受けました。

同時に、この沙智という女の子がこの後どういう大人になっていくのかが想像できない面白さがあるなと感じました。この先、「彼女は平和に暮らしていきました」となるとは思えない。初めて読んだ後、彼女のことがしばらく頭から離れませんでした。沙智がこの先どのような人生を歩むのか、全く想像がつかないという意味でも、小説としての広がりを感じさせるパワーのある作品だと思います。

――上村さんの小説の魅力を教えてください。

受賞作に関しては、ただヤングケアラーの実態を描いたという小説ではないところが何よりの魅力です。ドキュメンタリー作品などのノンフィクションだったらヤングケアラーの過酷さを大きく報じると思うのですが、「救われてんじゃねよ」ではその実態の凄まじさに触れつつも、日常のちょっとしたおもしろおかしい瞬間も描いているところが上村さんならではの視点が足されていて、面白い部分だと感じます。

たとえヤングケアラーであるとしても、ずっと辛いわけではなく自分1人の時間にBL本を読むこともあれば、たまたま点けていたテレビで流れてきたお笑い芸人の一発ギャグに笑うこともある。365日介護をしているからといって365日ずっと辛いわけじゃない。そういうリアリティの表現の仕方が上村さんの作品に通底する魅力だと感じています。

プロフィール

上村裕香(かみむら・ゆたか)

2000年佐賀県佐賀市生まれ。京都芸術大学芸術学部在学中。

2022年「救われてんじゃねえよ」で第21回「女による女のためのR-18文学賞」大賞受賞、「何食べたい?」で第19回民主文学新人賞を受賞。

趣味は道徳の教科書を読むこと、将棋観戦。

後藤結美(ごとう・ゆみ)

2008年早稲田大学教育学部卒。同年新潮社入社。

営業部配属後、2015年より「小説新潮」編集部。